製造業向けシステム

【1】AIを活用した「外観検査の自動化」プロジェクト

1.背景・課題

製造現場では、製品にキズや欠陥がないかを目視や拡大鏡で人が確認していました。

しかしこれには以下のような課題がありました:

- 人によって検査基準がバラバラで、品質に差が出る

- 長時間の検査で作業者が疲れると、見落としや判断ミスが起きる

- 検査にかかる時間が長く、生産効率が悪い

2.ソリューションの内容

- カメラを搭載したロボットを使って、検査対象を自動で連続撮影

- 撮影画像に対して、AI(画像認識)を用いてキズや欠陥の有無を自動判定

- 基準をAIに学習させることで、人によるばらつきを排除

3.進行状況

- 約3年前から開発をスタート

- 現在は、画像データとAIモデルを使って机上での自動判定の精度検証ができる段階

- 今後1~2年かけて、実際の製造ラインへ導入し、現場での実用性・耐久性を確認予定

4.特徴・工夫点

- 外部のAI専門家と契約し、社内にないスキルを補完

- 精度だけでなく、現場での動作速度・誤判定の少なさなど、実用面を重視

- あくまで「人の代わり」ではなく、「人の補助」を目的に設計

【2】製造工程設計の「業務標準化&システム化」

1.背景・課題

自動車部品(ワイヤーハーネス)の製造では、各工場が独自にExcelやVBAを使って作業工程を設計していました。その結果…

- 工場ごとに業務のやり方がバラバラで、共有・展開が困難

- 熟練担当者しか分からない“属人化”が進み、人材交代時に混乱

- 改善提案をしても、「今のやり方に慣れてるから…」と現場に抵抗感がある

2.ソリューションの内容

- 自動車部品の製造工程(作業順、人数、設備など)を自動計算する工程設計支援システムを開発

- 使い方:人・設備・品目情報を入力すると、システムが最適な作業手順・工数を自動で表示

- 既存の市販ソフトにカスタムプラグインを開発し、矢崎グループに特化した仕様に最適化

3.推進体制・プロジェクトの進め方

- お客様の業務改革プロジェクトに参画

- 他社のITベンダーともチームを組み、要件定義・設計・テスト・展開まで一貫して対応

- 現場とシステム開発チームの橋渡し役(業務理解+技術の両輪)としてヒアリングを行い、スムーズな要件定義ができました。

4.現場導入時の課題と工夫

- 「これまでのやり方に慣れているので、それを生かしたい」という現場の声を受け、段階的に標準化

- まずは特定の工場でパイロット導入し、結果を見せて納得感を得てから展開

- 単なる“ツール導入”でなく、業務プロセスそのものの見直し・改革を進行中

【3】その他支援システムの開発・保守

1.具体例

- 出荷ラベル・バーコード管理システム

- 製造進捗の可視化ツール

- 作業実績の記録システム など

2.特徴

- 現場の課題をヒアリングし、必要なシステムをスクラッチ開発またはカスタマイズ

- 納品後も、ユーザーからの声を吸い上げて改修・保守を継続

- 製造現場で使いやすいように、UI・操作性にも配慮

3.注力ポイント

| 注力ポイント | 内容 |

|---|---|

| 課題発見力 | 「現場が困っていることは何か?」を徹底的にヒアリングし、形式的な要件ではなく、“本音の課題”に寄り添います。 |

| 現場主義 | 実際の作業現場でどう使われるか、業務の流れの中でどう機能するかまで想定して開発・導入を行っております。 |

| 技術と業務の橋渡し | “業務理解”を武器に、現場⇔開発チームをつなげ、プロジェクトを推進することが可能です。 |

| 継続的な改善 | 作って終わりではなく、導入後も改善・保守を継続し、システムが現場で“使われ続ける”ように育てていく視点を持ち、アフターサービスやアフターメンテナンス性の高い、サステナブルなシステム開発が可能です。 |

| 協業力 | 外部ベンダーやAIの専門家との連携も積極的に行うことで、業界・業種に応じた技術や視点をパートナーと協力して補完し、貴社に最適なシステム開発が可能です。 |

4.まとめ

「技術と業務をつなぐ」立場として、製造現場の課題に対し、AI・工程設計・管理ツールなどのITソリューションを多面的に展開が可能です。

当社では、単なるシステム導入にとどまらず、現場の理解・運用の工夫・抵抗の吸収・運用後の改善までを一貫して担う、実行力と現場感覚に優れたプロジェクト推進者として、クライエント企業様の業務改善を強力にバックアップいたします。

運行管理システム 「ESTRA」および後継システム

運行管理システムの開発とリプレイス

1.課題背景

従来の運行管理システム「ESTRA」はC#で構築されたが、使用しているサーバーや基盤が老朽化。

外部保守契約の終了が迫り、延命が難しく、また対応できるデジタルタコグラフのバージョンも古く(YDX7まで)クライアントPCへのインストールが必要で、運用負荷も高い状態でした。

2.提供ソリューションの概要

●従来システム(ESTRA ver.1)

- C#によるクライアントアプリ

- デジタルタコグラフ(YDX7)対応

- 各車両の運行データ(急発進、急加速、速度超過、エンジン回転など)を記録し、データを元に「運転日報」や「指導対象」を視覚化し、安全運転指導に活用

- PCからドライバーへ音声メッセージを送信(タコグラフが読み上げ)

●新システム(ESTRA Web2)

- Java / スクリプト言語ベースのWebシステムへリプレイス

- ブラウザで動作(インストール不要)

- AWSへ移行(クラウド対応)

- YDX8タコグラフ対応:より高性能なカメラ・センサー・映像記録が可能に

- リアルタイムの運行監視、位置情報、通信・指導もよりスムーズに

3. 改善点・価値提供

| 項目 | 従来(Web1) | 新システム(Web2) |

|---|---|---|

| 導入形態 | アプリのインストール必要 | ブラウザ起動(軽量) |

| 通信 | ローカル/オンプレ | AWSによる高速通信 |

| 対応ハード | タコグラフYDX7 | タコグラフYDX8(高解像度カメラ対応) |

| データ処理 | 限定的なリアルタイム性 | よりリアルタイムな視覚化・指導支援 |

| 拡張性 | 限定的 | 機能追加・アップデートが柔軟 |

4. 開発体制

- 機能ごとにタスクリーダー + 開発メンバー(5〜6人規模)

- アジャイル的な小チーム分担で開発

- スケジュールや問い合わせ対応も担う

5. 想定利用者と用途

- 運行管理者:各ドライバーの運転日報や運転特性を確認・指導

- ドライバー:運転後の記録(日報)、メッセージ受信(音声)、出退勤管理

- 業務例:速度超過や急ハンドル等の運転傾向を可視化し、指導・改善

6. 今後の展望

- 現在もWeb1とWeb2が併存中 であるため、今後段階的に移行を完了予定

- Web2の品質強化、機能拡張を続けながら、社内主導で完全内製化へシフト

ASPサービス

幼稚園・保育園・こども園向けクラウドサービス「らくらく園児管理」

1.背景・課題

近年、少子化や共働き世帯の増加といった社会の変化に対応するために、幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持つ「認定こども園」に移行していく保育施設が増加しています。

この「認定こども園」は、多様な保育ニーズに応えることを目的としているため、同じ園でも通っている園児毎に保育時間や保育料金が異なり、職員が事務作業にかける時間が増加してしまう状況が常態化していました。

こうした事務作業にかける時間を省力化すべく、登降園管理や延長保育料の計算など、認定こども園化によって煩雑になった事務処理を手助けする、保育施設向けのクラウドサービス「らくらく園児管理」を開発しました。

2.ソリューションの内容

クラウド型のサービスとして、利用施設ごとにID/パスワードを発行させていただき、インターネットを経由してサービスをご提供します。

こども園化によって煩雑になった事務作業を補助するため、主に、登降園時間記録、出席簿作成、保育料金計算の自動化や、保護者からの連絡内容を自動集計する機能を提供しています。

普段ITシステムに不慣れな職員様でも操作を行いやすいように、必要な機能を集約して見た目にもわかりやすいサービス提供を心がけています。

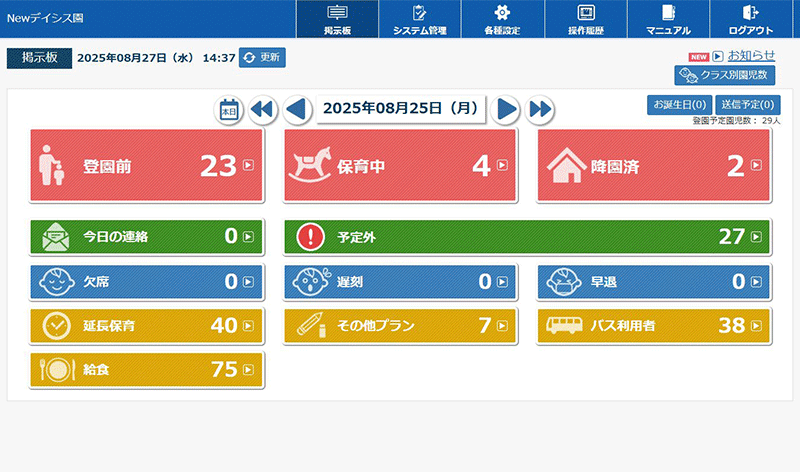

- その日の登園状況がひと目でわかる掲示板画面

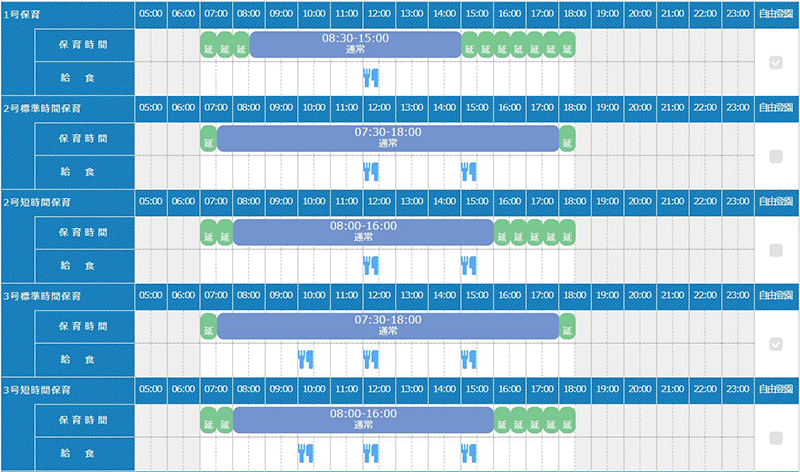

- ご家庭によって異なる保育時間をわかりやすく表示

サービスのご提供にあたっては、保育時間や保育料等の設定情報を導入施設ごとに細かくヒアリングさせていただき、納品前にシステム内に事前登録させていただきます。

また、ご納品時にはご利用施設にお伺いさせていただき、実際にご利用いただく担当者様に直接操作説明を実施させていただくことによって、納品後すぐにご利用開始いただくことが可能です。

3.主なご提供機能

- 登降園管理:タブレットやICカードを用いて登降園時刻を記録し、出席簿を自動作成

- 保育料金計算:あらかじめ設定された料金情報と出席簿を基に園児毎の保育料を自動計算

- 一斉連絡:クラスごとや学年ごとなど、任意の送信グループに向けた一斉連絡

- 欠席連絡:保護者からの連絡をシステム内で受付して連絡状況を一覧化

4.今後の展開

幼保業界の制度改定への対応や、ご利用園様からのご要望にお応えするため、定期的に機能の追加や改善を行っています。

直近では、保護者の方ひとりひとりとより密にやり取りできるよう、連絡帳機能の追加を予定しています。

これからもお客様の現場に寄り添い、リアルな声をサービスに反映させることで、

あんしん・あんぜん・べんりをお届けし続けてまいります。